介護施設での虐待件数は近年増えており、道内でも3年連続で過去最多となりました。

どのような行動が虐待なのか、それはなぜ起きるのか。要因と、虐待発生を防ぐためのポイントを取材しました。

【答えてくれた方】奥田龍人(おくだたつと)さん

認定NPO法人シーズネット理事長

一般社団法人北海道ケアマネジメントサポートリンク代表理事

1952年、札幌市生まれ。同志社大学法学部卒。北海道中央児童相談所、道立札幌肢体不自由児総合療育センター(現こどもっくる)、医療法人渓仁会で勤務後、北海道社会福祉士会会長、札幌市介護支援専門員連絡協議会会長などを歴任。2011年からNPO法人シーズネットでアクティブシニアの支援に取り組む。2015年、(一社)北海道ケアマネジメントサポートリンクを立ち上げ、ケアマネジャー支援を行う。自らも居宅介護支援事業所を経営。

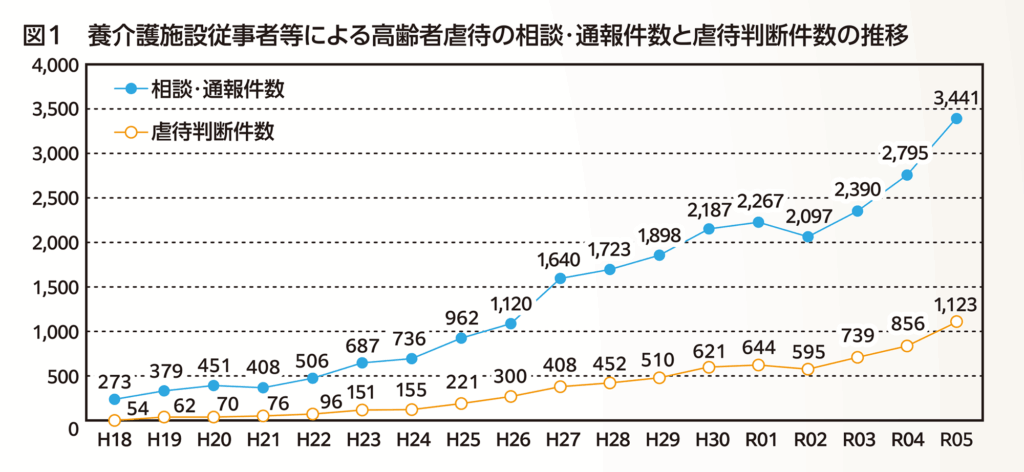

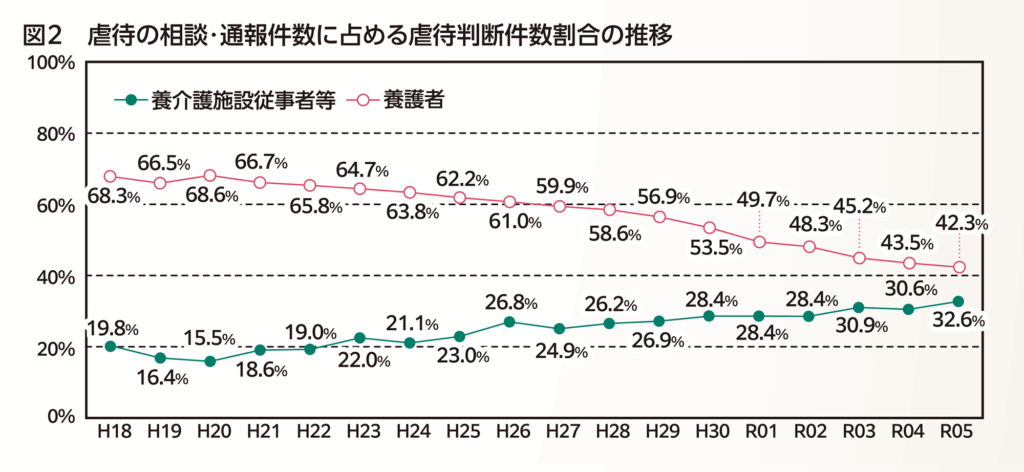

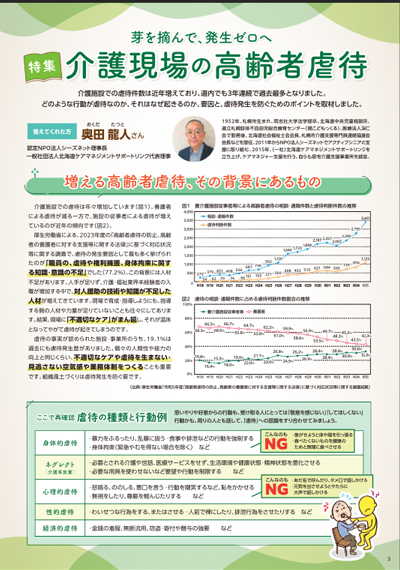

介護施設での虐待は年々増加しています(図1)。養護者による虐待が減る一方で、施設の従事者による虐待が増えているのが近年の傾向です(図2)。

厚生労働省による、2023年度の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査で、虐待の発生要因として最も多く挙げられたのが「職員の、虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・意識の不足」でした(77.2%)。この背景には人材不足があります。人手が足りず、介護・福祉業界未経験者の入職が増加する中で、対人援助の技術や知識が不足した人材が増えてきています。現場で育成・指導しようにも、指導する側の人材や力量が足りていないことも往々にしてあります。結果、現場に「不適切なケア」がまん延し、それが温床となってやがて虐待が起きてしまうのです。

虐待の事実が認められた施設・事業所のうち、19.1%は過去にも虐待発生歴がありました。個々の人間性や能力の向上と同じくらい、不適切なケアや虐待を生まない・見逃さない空気感や業務体制をつくることも重要です。組織風土づくりは虐待発生を防ぐ要です。

思いやりや好意からの行動も、受け取る人にとっては「敬意を感じない」「してほしくない」行動かも。周りの人とも話して、「虐待」への認識をすり合わせてみましょう。

●身体的虐待

・暴力をふるったり、乱暴に扱う ・食事や排泄などの行動を強制する

・身体拘束(緊急やむを得ない場合を除く)

・急がせようと体や服を引っ張る

・食べたくないものを健康のためと無理に食べさせる

●ネグレクト(介護等放棄)

・必要とされる介護や世話、医療サービスをせず、生活環境や健康状態・精神状態を悪化させる

・必要な用具を使わせないなど要望や行動を制限する

・あだ名で呼んだり、タメ口で話しかける

・元気を出させようとやたらに大声で話しかける

●心理的虐待

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う ・行動を嘲笑するなど、恥をかかせる

・無視をしたり、尊厳を軽んじたりする、など

●性的虐待

・わいせつな行為をする、またはさせる ・人前で裸にしたり、排泄行為をさせたりする など

●経済的虐待

・金銭の着服、無断流用、窃盗・寄付や贈与の強要、など

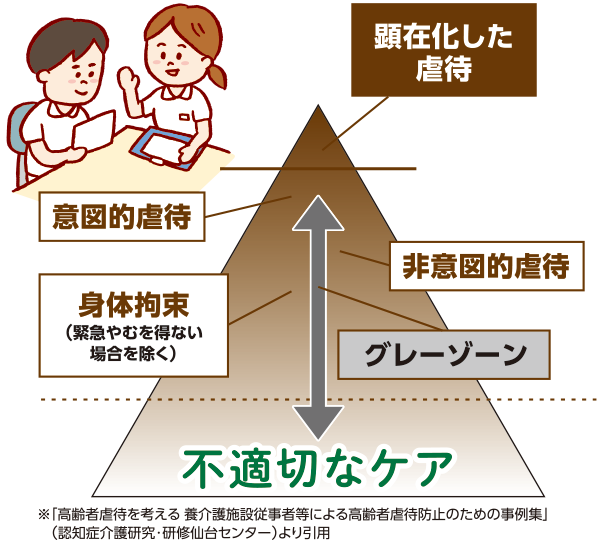

虐待の前段階にあるのが「不適切なケア」です。

不適切なケアという虐待の芽を早期に摘みとることで、虐待のリスクはおのずと減っていきます。

ケアの適・不適の判断はなかなか難しいもの。でも、誰もが「これはちょっと……」と感じることはあります。例えば、以下のような行動が挙げられます。

こうしたことへの気づきを、日常的に皆で話せる場をつくりましょう。ある施設では、一日の終わりにその日の気づきを皆が「メモ」で報告する取り組みを行っています。「おや?」と思ったことだけでなく、良いと思ったケアについても挙げてもらうと、その施設のケアへの考えや基準を組織に自然に浸透させることができます。メモという気軽なやり方は、職員への負担も少なくて済むのがうまいポイントです。

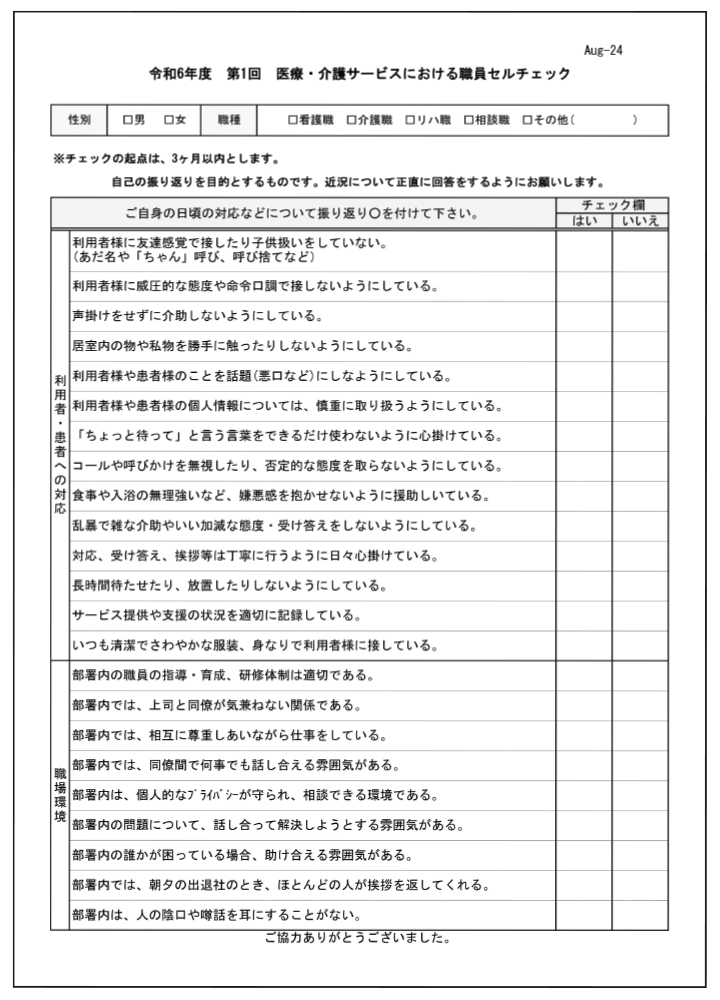

ケアや虐待についての専門知識を学べる研修や、さまざまな人と意見交換する機会への参加は自発的な気づきを生みます。セルフチェックシートでの振り返りも良いでしょう。さまざまな団体がセルフチェック項目を公開しているので参考にしてみましょう。

●組織のルールをつくり周知する

「うちは虐待や、そこにつながる行為を絶対に許さない!」という思いを職員全員が持つためには、指針が必要です。ぜひ、理念や規定・マニュアルの整備を。また、つくりっぱなしにせず、日常的に皆が見返すことができる機会もつくっておきましょう。

●身体拘束について明確に方針を決める

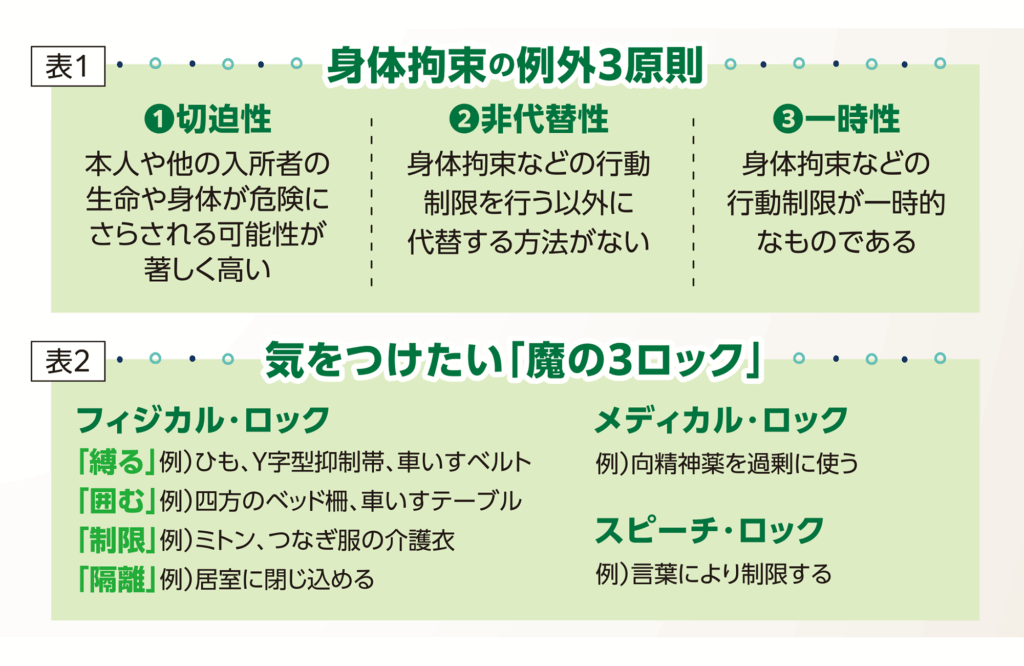

身体拘束は頭を悩ます問題です。その人の生命を守るためにやむを得ない場合(表1)には認められますが、その判断の範囲にはブレが生じがちです。例えば、一時的な拘束といいつつも頻繁に繰り返していればそれは永続的な拘束と同じです。これくらいならと思うことが定義としては拘束だったということもあります(表2)。職員が適切な行動を取るためには、施設としての指針が不可欠です。トップダウンで指針をつくり周知しましょう。また、現場の責任体制も整えましょう。拘束実施・解除のいずれも迅速かつ適切に行えるよう、委員会を最少人数で開催可能とするのも一つの手でしょう。

●ダブルチェックの体制を整える

職員同士が互いの業務を確認し合う仕組みが有効です。新入職員でも発言しやすい仕組みになるよう工夫しましょう。定期的なアンケートの実施は、着手しやすく、データで状況を継続的に把握できるのでおすすめです。

●養護者からの虐待〜サインを見逃さないために〜

利用者やそのご家族の身だしなみ、住まいの様子の変化、料金の滞納などは、虐待を発見する糸口となることもあります。「なんだか変わったな」「どうも変だな」と思ったら、気のせいと思わずにまずは施設で報告・共有を。その後、地域包括支援センター等、自治体窓口へ相談しましょう。

南幌町

医療法人やわらぎ 介護老人保健施設ゆう

入所定員:70人/通所定員:75人

超強化型/併設型

虐待防止・身体拘束適正化委員会はあったものの、コロナ禍で集合形式の開催ができず、活動内容も不十分でした。そこで集合形式の開催を再開した2023年度から、委員会活動の刷新に取り組みました。

これらの取り組みの結果、98%の職員が、不適切ケアへの自身の意識の高まりを実感しました。特にセルフチェックは本人だけでなく、職員間の不適切ケア防止への意識も高めました。所属長・施設への情報共有が進み、風通しの良い職場づくりにもつながりました。

札幌市

社会福祉法人栄和会

介護老人保健施設あつべつ

入所定員:100人/通所定員:25人

超強化型/単独型

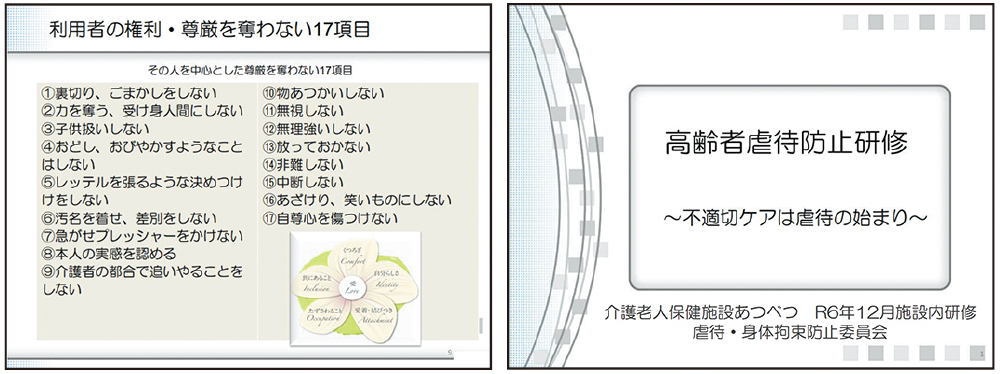

各部署・職種からメンバーを集め、多職種で虐待・身体拘束防止委員会を構成しています。活動に継続性を持たせるため、委員は少なくとも2年以上携わる体制に。年度初めの委員会で法人理念や虐待防止マニュアルを読み込み、委員の役割を理解した上で年間の活動に取りかかります。

職員への虐待防止の研修は、年2回実施しています。多くの職員に参加してもらえるよう、研修時間は30分とコンパクトにし、それぞれの研修に3度の実施回を設定しています。講師は委員が務め、日頃の業務の中で組織に必要だと思ったテーマや、時事的な話題などを基に研修内容を考えます。構成やプレゼン練習などは委員会でサポート。これらの動きは、委員各自のスキルアップにもつながりました。研修では多職種3〜4人でのグループワークを行っており、他職種の視点を学び、職種間の交流を深めることで、一体感を持った虐待防止活動につなげることができています。

なお、当施設が属する法人では、運営している地域包括支援センターで介護施設向け・在宅事業者向けの虐待防止研修会も開催しています。事業者・養護者両方の意識向上に寄与し、区とも連携することで、地域全体での虐待防止意識の向上を図っています。

老健ほっかいどう vol.18/3P

令和7年7月発行